传播澧州文化、传承澧州精神

传播澧州文化、传承澧州精神

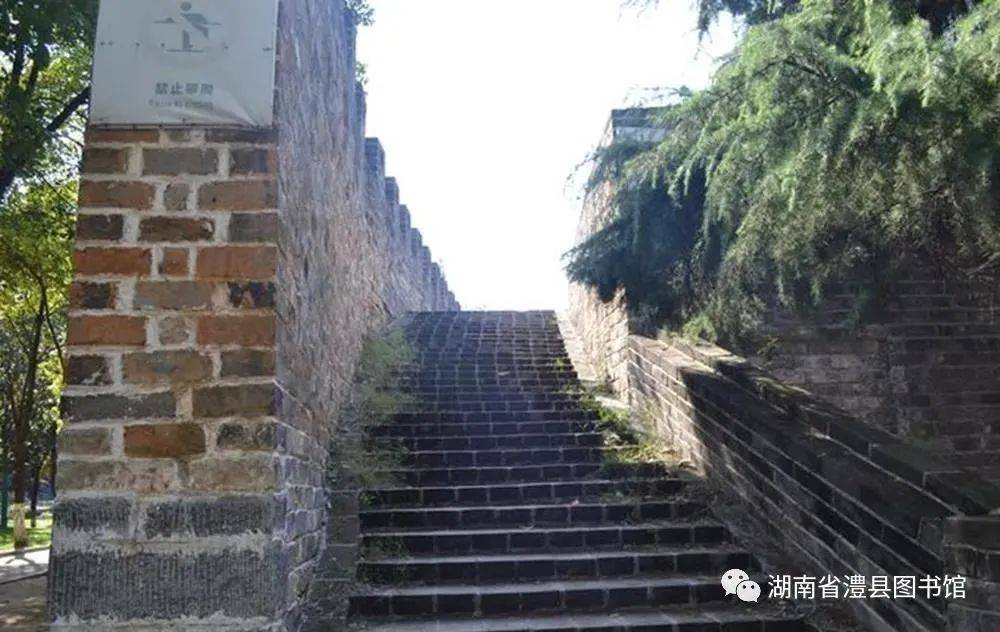

澧州古城墙位于澧县县城境内,明洪武五年(1372),澧州城从唐代新城(今津市新洲镇)迁于此,由总督肖杰垒土为墙。明永乐二年(1404),更土城为砖城,高5米,面宽6-10米,上加女墙,全长九里十三步(约4505米)。外设护城河,有东门、北门、南门、小南门、金牛门、小西门6个城门。如今,澧州古城墙仅存东南墙约1860米,只有南门、小南门、东门保存完好。

“澧”字最早出现于孔子编撰的《尚书·禹贡》篇:“岷山导江,东至于沱,又东至于澧。”《太平寰宇记》卷记载:“州在澧水之北,故取为名。”澧县古时称澧州,自周朝以来,建制随代屡易。先秦属荆楚,汉属武陵、天门郡,西魏恭帝二年(555年)初置澧州。元世祖至元十二年(1275年)升为澧州路,公元1364年,明改澧州路为澧州府,1913年澧州改称澧县,隶武陵道。1949年新中国成立后,澧县一直属常德地区(1988年改为常德市)管辖。

公元589年,隋文帝杨坚派他的儿子晋王杨广消灭了陈朝,结束了中国西晋以来(317年--589年)的分裂局面 。据说杨广曾因为征战来过澧州,看见澧州境内到处都是郁郁苍苍的松树,于是将澧州改名为松州。其州治究竟设在哪里,据《旧唐书》记载说是澧阳,澧阳本是汉代的零阳县,吴国曾设置天门郡,晋末侨置南义阳郡,隋代改澧州,郡和州的治所都在澧阳。这样看来,州治澧阳的历史非常悠久,但最早始于何时筑城,当时是否已筑起作为防御的城墙,尚待进一步考证。有人说松州古城在今天的澧南镇广福村太平庄,也就是在澧水南岸的一片平原之上。后来,经过考古发掘,证实了那里曾经是一座古城遗址,只不过历经千年风雨,早已是城廓为墟,荡然无存。

安史之乱爆发后,天下大乱,偏远之地的澧州也未幸免。公元769年,澧州刺史崔瓘升任湖南按察使,不久被作乱的武夫臧玠所杀,澧州时任刺史杨子琳兴兵讨伐臧玠,境内一直骚动不安。九年后,唐朝派来了一位大名鼎鼎的人物来到澧州,他就是唐王朝历经四朝,后来贵为宰相,具有很多神奇传说的李泌李邺侯。他在澧州的时间并不是很长,但是却给澧州的历史留下了浓墨重彩的一笔。

李泌,字长源,京兆(即今天西安)人。他曾在天宝年间,从嵩山上书朝廷,纵论施政方略,深得玄宗皇帝的赏识,特令他待诏翰林,又让他在太子东宫里担任职务。由于玄宗皇帝很欣赏李泌,自然引起了宰相杨国忠的嫉恨,李泌害怕引火上身,于是就辞官不做,归隐名山,去做他的逍遥神仙了。等到安史之乱发生的时候,肃宗皇帝在灵武登基,召李泌来为他参谋军事,李泌提出了著名的上中下三策戡乱定国,但是又因为肃宗宠幸的李辅国等人的诬陷,他再次远离朝堂,远远地隐遁到湖南的衡山。后来,代宗皇帝即位,还是召他回朝,授予翰林学士的职务,可惜同样为宰相元载、常衮排斥,不得不外出为官。

也正是被常衮排斥出朝,他才来到了当时相当偏远的澧州。《旧唐书·李泌传》说:“为宰相常衮所忌,出为楚州刺史。及谢恩,具陈恋阙,上素重之,留京数月。会澧州刺史阙,衮盛陈泌理行,可检校御史中丞.充澧朗峡团练使,重其礼而遣之。无几,改杭州刺史,以理称。”这里说得很清楚,常衮对于李泌很忌惮,时时刻刻都很提防他,起先是将他排挤出朝,发往楚州任刺史。李泌在谢恩的时候,陈说自己心不忘君,皇帝向来很敬重他,就留他在京城呆了几个月,恰逢澧州刺史缺人,宰相常衮便利用这个机会,大说特说李泌有治理才干,有点非他不可的意思,就让他担任检校御史中丞.充澧朗峡团练使,以隆重的礼节派遣他前去履职。李泌授澧州刺史官职的具体日期都有记载,见于《旧唐书·代宗纪》:“大历十四年(即公元779年)正月壬戌(即二十一日),以楚州刺史李泌为澧州刺史”。

李泌大历十四年(779)至建中二年(即公元781年)在任,时间很短,按理说很难完成一项重大的工程,但恰恰就是在这三年间,他修建了一座新城。

南宋中期,浙江金华人王象之在其地理总志《舆地纪胜卷七〇 澧州风俗形胜》里说:“城乃李邺侯改筑。”注释说:“唐戎昱《新城颂》,在建中二年(即公元781年)。”又引用《新城颂》说:“虽崇澧城,不劳澧人。南楼峨峨,下压清波。”戎昱此颂为刺史李泌作,可以推测建中二年(781)李泌已在澧州刺史任上完成了新城的改筑。

当时澧州境内的百姓,曾经传唱过一首歌谣:“可怜地上楼,百姓不知修。上有清使君,下有清江流”。从中我们可以窥知李泌在澧州的作为,千年之后,我们还能从当时文人戎昱的文章里,得知澧州人对于李泌由衷的爱戴和赞颂。

当时,如此浩大的工程,并没有出现劳民伤财和疲民扰民的情形,反而似乎让老百姓各得其所,乐于效劳,这让很多庸官冗吏相形见拙。李泌是如何做到这一点的呢?答案就在戎昱的《澧州新城颂》里:“度木於山,浮木於水,选巧匠於退卒,就啬夫於庸保。人急於利,役无劳焉。”意思就是说这座城的修建,选木料于山中,放木排于澧水,从退伍的兵卒中选出能工巧匠,将杂役杂工归并在一起。这些修筑城墙的人,都急于获利,劳作起来精力旺盛,情绪高昂,劳役也就变得似乎不那么艰辛了。利益的驱使,化解了横征暴敛的怨恨,李泌不仅在澧州大地上留下了一座巍峨高耸的新城,还留下了他千百年来的“清使君”的名声。

来源:云上文澧、澧县图书馆

版权所有:彭山景区 | 华诚集团 CopyRight ©2013- 2020 PengShan All Right Reserved.

技术支持:彭山农旅文创 | 备案号:湘ICP备14009297号-2 可参考操作指南 |